「現役サラリーマンは、税金や社会保険料の負担が大きくて、正直きつい」

物価高のなか、現役世代に広がるこうした不満をとらえ、今行われている参議院選挙では、野党を中心に、消費税の減税や社会保険料の引き下げを公約に掲げました。対する与党は現金給付を公約として掲げています。

物価高に賃上げが追いつかず、現役世代の税金や社会保険料の負担は高まっています。実際、厚生労働省が7月7日に発表した5月の実質賃金は前年同期比で2.9%減少し、5ヶ月連続のマイナスとなりました。

高齢者の増加

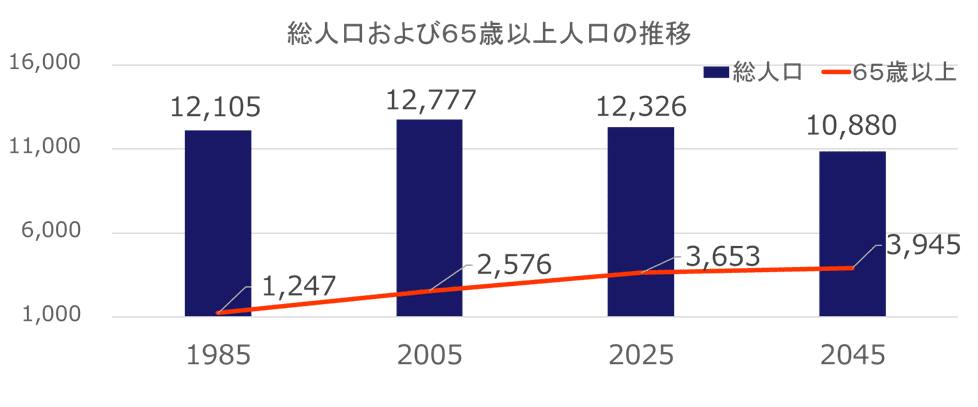

総務省の人口推計によると、日本の65歳以上の人口(2025年)は3653万人、総人口に占める割合は29.6%で過去最高になると推計されています。そして、今後も上昇を続け、2045年には36.3%になる見込みです。

つまり、これからの日本は、3人に1人以上が65歳以上になります。

現役世代の減少

一方、生産年齢人口(15歳~64歳)は、内閣府の「令和4(2022)年高齢社会白書」によれば、2029年には6951万人となり、さらに2065年には4529万人と2020年の7509万人から約3000万人減少する見通しです。

生産年齢人口の減少は、労働力不足や国内需要の低迷による経済規模の縮小など社会的・経済的課題に大きな影響を及ぼします。

高齢化による社会保障給付費の増加

現在、日本は出生率の減少による少子化と平均寿命の延伸による高齢化により超高齢社会に突入しています。そして、この社会構造の変化が従来の年金制度や社会保障制度に大きな影響を及ぼしています。

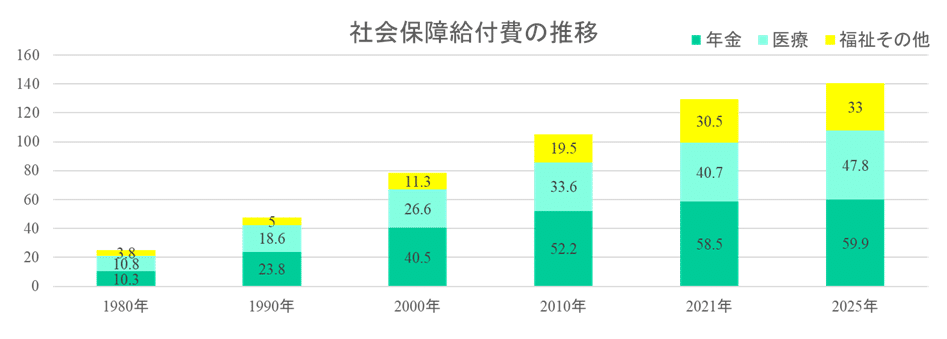

高齢化社会の影響で、社会保障給付費(医療・介護・年金等)が年々増加しています。2025年からは団塊の世代がすべて75歳以上になるため、今後さらに医療・介護費が増えていく見込みです。

このまま続けば、高齢者を現役世代が支えるという社会保障制度自体が破綻する恐れがあります。1960年は高齢者1人を現役世代11人で支えていましたが、2023年は、高齢者1人を現役世代2人で支えています。

さらに少子高齢化が進展し、労働力人口が減少し、高齢者が増加すると、現役世代が高齢者を支えるような制度設計は、もはや通用しません。

社会保障制度改革

このように、少子高齢化は、労働力不足、年金制度への影響、医療・介護費用の増大など、さまざまな社会問題を引き起こします。

本年度は、5年ごとに行われる公的年金の財政検証により、6月13日に年金制度改正法が成立しました。今後、被用者保険の適用拡大、在職老齢年金制度の見直し、遺族年金の見直し、標準報酬月額の上限の段階的引き上げ、個人型確定拠出年金制度(iDeCo)の加入可能年齢等の処置が講じられます。

また、社会保障制度では、いわゆる「106万円の壁」として、社会保険の加入対象が拡大し、今後、パートやアルバイトなど短時間労働者の人も社会保険(厚生年金・健康保険)への加入が可能になります。

まとめ

これからも、少子高齢化による財政難の対策として、歳出削減、税収増、社会保障制度の見直し、経済成長の促進が複合的に実施されます。

私たちが、老後の生活の質を維持し、豊かに暮らしていくためには、それら制度改正の目的と内容を理解する必要があります。そのうえで、健康管理の徹底による医療・介護費用の抑制や資産形成による老後資金の確保などの対策を講じていくことが重要です。

そして、私たちの子どもや孫の世代が、安心して暮らせる社会保障制度を持続可能にするために、社会保障(医療・介護・年金等)の給付と負担を世代間で支え合う意識を持つことです。